Face à ce constat qui paraît fataliste, nous n'échapperons pas à notre environnement, une multitude de questions se posent. Comment, dès lors, assurer notre propre survie, celle de notre espèce et au-delà, de notre Terre? Les éléments nous rattrapent. L'air est de moins en moins respirable, l'eau de moins en moins potable, la terre de plus en plus souillée, le climat est en équilibre instable.

Depuis des décennies, l’homme s'est dissocié, par son comportement, de la nature. Au nom du progrès, pour répondre à une demande toujours croissante, toujours plus diversifiée, nous avons asphyxié notre planète. Le constat environnemental est fait, c'est le modèle de société qu'il faut d'abord comprendre, critiquer puis redéfinir; c'est lui que Nous resterons sur Terre interroge.

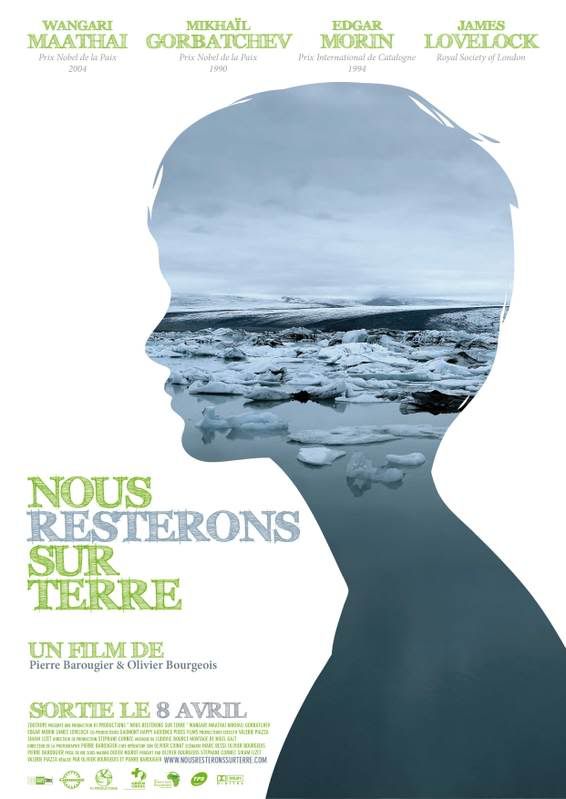

En ce sens, quatre personnalités partagent l'affiche du film et surtout leurs réflexions:

WANGARI MAATHAI : “ Nous avons encore le choix, nous savons quoi faire ! ” Biologiste de formation, elle est la première femme d’Afrique orientale à passer un doctorat, à devenir professeur et à diriger un département à l’Université de Nairobi. Élue écologiste au Parlement kenyan, elle est de 2003 à 2005 Ministre adjoint à l’Environnement, aux Ressources Naturelles et à la Faune Sauvage. En 2004, elle devient la première femme africaine à recevoir le Prix Nobel de la Paix. Le « Green Belt Movement » qu’elle a fondé en 1977 est aujourd’hui le plus grand projet de reboisement d’Afrique. En 2008, le magazine ELLE lui décerne le Grand Prix des lectrices pour son autobiographie “ Celle qui plante les arbres ” (Ed. Héloïse D’Ormesson).

MIKHAÏL GORBATCHEV : “ Il faut agir. C’est impératif pour nous tous : quel que soit le pays où nous habitons, quelle que soit la nation à laquelle nous appartenons, quelle que soient notre culture et notre religion. Aujourd’hui c’est la question des questions. ” A la tête de l’Union Soviétique de 1985 à 1991, il est élu Homme de l’année par le Time Magazine en 1987 puis de la décennie en 1989. Un an plus tard, après la chute du mur de Berlin, il reçoit le Prix Nobel de la Paix pour son rôle dans l’arrêt de la Guerre froide. Il fonde en 1993 Green Cross International, organisation non gouvernementale reconnue d’utilité publique qui a pour but de contribuer à la construction d’un avenir durable pour tous les habitants de la planète.

EDGAR MORIN : « La crise nous montre que les idées qui semblaient évidentes pour que la société fonctionne bien ne sont plus valables. Alors il faut changer d’idées et il faut inventer. ” Sociologue, anthropologue, philosophe, ses ouvrages sont étudiés dans le monde entier. Il publie en 1992 « Terre-Patrie » dans lequel il met en lumière le destin commun de l’humanité face à la crise écologique. En 1994, il reçoit le Grand Prix International de Catalogne pour l’ensemble de sa contribution au développement des valeurs culturelles, scientifiques et humanistes, en particulier au travers de son œuvre majeure « La Méthode ». Depuis 2002, il occupe les fonctions de Directeur de recherche émérite du Centre National de Recherches Scientifiques (CNRS).

JAMES LOVELOCK : “ Si nous continuons, nous allons franchir le seuil à partir duquel tout changement deviendra irréversible. ” Conseiller pour la Nasa dans les années 60, il est chargé d’étudier les possibilités d’existence de la vie sur Mars. Son invention, le détecteur à capture d’électrons, permet de découvrir que le trou dans la couche d’ozone est lié aux émissions de gaz d’origine humaine. En 1979 la publication de « l’hypothèse Gaia » selon laquelle la Terre doit être considérée comme un organisme vivant, le rend célèbre dans le monde entier. Membre de la Royal Society (Académie britannique des sciences), docteur Honoris Causa de plusieurs universités de réputation mondiale (Oxford, Harvard…), il est aujourd’hui consultant régulier à la BBC sur les questions environnementales.

Pourquoi ces quatre là? Réponse d'Olivier Bourgeois:

On ne voulait pas que Nous resterons sur Terre soit un film bavard. Mais nous souhaitions néanmoins avoir des intervenants irrécusables. Morin et Lovelock ont traversé le siècle. Ils ont pour eux la mémoire, une ouverture d’esprit et réfléchissent depuis longtemps sur la question du devenir de l’humanité. Symboliquement, Mikhaïl Gorbatchev est celui qui fait tomber les murs entre les hommes. Il était donc la personnalité la plus à même d’expliquer que le changement est une affaire individuelle et collective, qu’il peut se faire dans l’unité et la diversité. Quant à Wangari Maathai, activiste et militante depuis 1977, c’est une femme du sud et une mère qui officie au quotidien sur le terrain. D’où cette force de conviction et cette douceur.

Teaser:

Pour voir d'autres teasers, télécharger quelques photos et consulter le dossier de presse, comprenant notamment une interview passionnante de l'équipe technique, c'est par

ici. Vous pouvez aussi adhérer au

groupe Facebook de Nous resterons sur Terre.

Aurélien